|

Любовь Моисеевна Равич Главная | Биография | Труды | Воспоминания | Фотографии | Стихи |

|

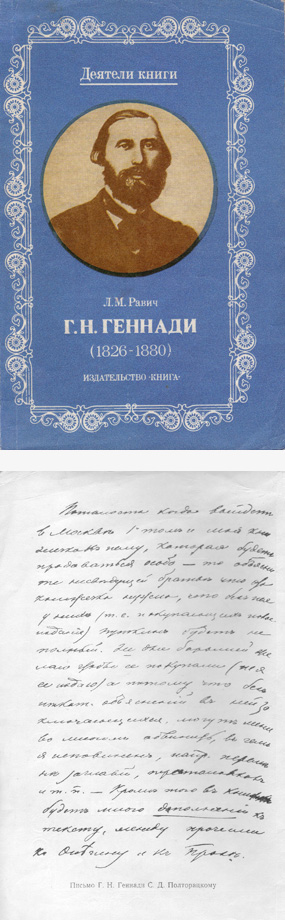

ВВЕДЕНИЕ Григорий Николаевич Геннади относится к числу наиболее известных русских библиографов прошлого века. Его перу принадлежит около 160 работ по библиографии, библиотековедению, истории литературы и книжному делу. Интересы Геннади отличались большой широтой: он был автором ряда работ по краеведческой и отраслевой библиографии (история, география, этнография, статистика, история театра, археология), первым библиографом Пушкина и Гоголя, его перу принадлежит первый в России и в мире национальный ретроспективный указатель библиографических пособий — "Литература русской библиографии" и один из лучших русских биобиблиографических трудов — "Справочный словарь о русских писателях и ученых". Геннади был одним из зачинателей рекомендательной библиографии для народного чтения. Ему принадлежит и инициатива в создании библиографии библиотековедения — его "Указатель библиотек в России" сохраняет доныне большой интерес. Заслуживают внимания деятельность Геннади по созданию репертуара русской книги и его попытки организации научного коллектива для выполнения этой грандиозной задачи. Между тем, несмотря на столь богатое наследие, деятельность Г. Н. Геннади изучена весьма слабо. До сих пор не существует сколько-нибудь обстоятельной работы, посвященной этому выдающемуся деятелю отечественного книговедения. Изданная в 1913 г. брошюра У. Г. Иваска "Григорий Николаевич Геннади. Обзор жизни и трудов" является лишь аннотированным перечнем работ Геннади, правда, чрезвычайно добросовестно выполненным, однако ни в коей мере не возмещающим отсутствие обобщающего труда. В советское время были опубликованы три работы, посвященные Геннади: Ю. И. Масанова "Григорий Книжник" (в книге того же автора "В мире псевдонимов; анонимов и литературных подделок". М., 1963), С. М. Бабинцева "Архив Г. Н. Геннади" (Сов. библиогр., 1955, вып. 39) и статья автора настоящей книги "Г. Н. Геннади и проблема репертуара русской книги" (Труды ЛГИК, 1970, т. 21). Первая из них является популярным очерком, построенным на общеизвестных данных, вторая представляет собой описание архивных материалов, хранящихся в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; третья касается лишь одного из аспектов деятельности Г. Н. Геннади. К этой литературе можно добавить материал из соответствующих разделов "Истории русской библиографии" Н. В. Здобнова и многочисленные беглые упоминания о Геннади в различных работах историко- литературного и книговедческого характера*. Неизученным остается и богатейший архив Г. Н. Геннади, содержащий, кроме его личных дневниковых записей и обширного эпистолярного материала, черновые тексты двух неопубликованных крупных трудов — четвертого тома словаря писателей и "Библиографии русских альманахов и литературных сборников". Не проведено обследование личных архивов тех русских книговедов, с которыми Геннади состоял в дружеской или деловой переписке. Между тем эти фонды (в особенности архивы С. Д. Полторацкого, С.А.Соболевского, М. Н. Лонгинова) дают богатый материал для исследователя жизни и творчества Геннади. Неразработанность биографического материала и отсутствие глубокого анализа всей совокупности трудов Г. Н. Геннади привело к односторонней и противоречивой характеристике его деятельности. К Геннади принято относиться как к барину-дилетанту, не умевшему или не желавшему серьезно трудиться, как к случайному человеку в науке, несмотря на то, что подавляющее большинство его работ со всей очевидностью опровергает это мнение. Бросается в глаза и явная противоречивость в оценке Геннади: с одной стороны, основные его труды признаны классическими, а сам он постоянно именуется выдающимся русским библиографом, с другой — едва заходит речь о его теоретических взглядах, как он безоговорочно причисляется к представителям реакционного формализма в библиографии — явления заведомо бесплодного, в русле которого едва ли было возможным создание столь значительных трудов. Следует отметить, что тезис о формалистичности позиции Геннади базируется не на анализе его трудов, а на вырванных из контекста цитатах. Кроме того, ему инкриминируются и такие обстоятельства его биографии, как большое богатство, унаследованное от отца, благодаря чему он мог заниматься библиографией не для заработка, а просто "из любви к искусству", как действительно несколько комическое стремление быть во что бы то ни стало "с веком наравне", приводившее к некоторой разбросанности интересов и незавершенности ряда трудов. Неудачными были и попытки Геннади выступить в роли издателя и редактора. Его стремление прославиться, его странная женитьба на немолодой и некрасивой княжне Куракиной давали богатую пищу для современников-юмористов. Очевидно, в человеческом облике Геннади действительно было что-то нелепое, несмотря на его трудолюбие и безусловно высокую образованность. Но можно ли на этом основании строить характеристику Геннади как библиографа, книговеда? Вряд ли. Если между личными качествами того или иного деятеля культуры и его творческим наследием не может быть установлена прямая связь, то эти качества не подлежат исследованию историка и не могут быть приняты во внимание при характеристике данного лица. Книговед может быть правильно понят только через его труды; человеческие достоинства и недостатки измеряются не сами по себе, а ценностью его наследия. В противном случае перед нами встает неразрешимая загадка: каким образом этот барин, дилетант, от нечего делать забавлявшийся библиографией, мог создать труды, вошедшие в золотой фонд отечественного книговедения? Пока над Геннади тяготеют обличительные ярлыки, не может быть и речи о подлинной оценке его деятельности. Это наносит ущерб нашим представлениям не только о нем самом, но и о библиографии 1850—1870-х гг., активным участником и полноправным представителем которой он являлся. Обвинения, направленные против Геннади, не могут быть ни объяснены, ни опровергнуты вне исторического "контекста". Ведь прежде чем оценивать его деятельность, следует выяснить, насколько она соответствовала уровню и требованиям библиографии того времени. Безотносительно к этому вообще не может быть объективных критериев для оценки. В начале 50-х гг. XIX в. в России формируется новый тип работника книжного и литературного дела; наступил период в отечественном литературоведении и книговедении, который принято называть "библиографическим". На страницах многих периодических изданий стали появляться сообщения и публикации отдельных фактов, касавшихся малоизвестных или забытых явлений истории книги, литературы, общественной мысли. Такие работы именовались в то время "библиографическими исследованиями», а их авторы считались библиографами. Как правило, подобные работы принадлежали перу библиофилов, владельцев крупных книжных собраний, не только усердно собиравших, но и изучавших русскую книжную старину. Библиографическое движение представляло собой чрезвычайно сложное и внутренне противоречивое явление общественной и научной жизни того времени. Зародившись еще в конце николаевского царствования, оно достигло окончательной зрелости в условиях общественного подъема, наступившего во второй половине 50-х гг. Библиографы, сформировавшиеся в 50-х гг., были книговедами в самом широком смысле этого слова: историками книги и литературы, текстологами и публикаторами, библиофилами и библиотековедами. Этого требовало тогдашнее состояние книговедческих знаний: отсутствие, как правило, готового материала для библиографирования, необходимость сложных разысканий, знания книги по существу, а не только по заглавиям, недифференцированность гуманитарных наук. Круг интересов и занятий библиографов 50-70-х гг. был чрезвычайно широк — от составления регистрационных списков до глубоких самостоятельных книговедческих исследований. Естественно, что при таком положении вещей от библиографа требовалась большая историко-литературная и книговедческая эрудиция. Библиография в те времена почиталась некоей синтетической наукой о книге, вмещавшей в себя целый комплекс наук. Подобное — чрезвычайно расширительное — понимание объема и общественных функций библиографии было не просто следствием слабой развитости ее теории (хотя этот момент нельзя полностью исключить), оно явилось результатом недифференцированности гуманитарных знаний вообще. Кроме того, на известной стадии развития библиографии такое толкование отражало сложившееся на практике положение вещей. Нам представляется, что в данном случае мы имеем дело с неким отголоском энциклопедизма XVIII столетия, который в гуманитарных науках был преодолен значительно позднее, чем в точных и естественных, — возможно, отчасти и в силу кажущейся доступности исторических и литературоведческих занятий. Теоретики же библиографии склонны были приписывать своей области знания столь грандиозные цели и задачи, что она представлялась некоей всеобщей и всеобъемлющей наукой о книге, литературе, культуре. Следует, однако, отметить, что отдельные области столь широко понимаемой библиографии в различные годы развивались по-разному. Так, например, вопросы библиотековедения и библиотечной библиографии в первой четверти XIX в. развивались весьма слабо, зато собственно библиография сделала в это время большие успехи. К концу 40-х и особенно в 50-е гг. доминирующее место в общем книговедческом комплексе заняли работы, стоящие на стыке истории книги и литературоведения. Это объяснялось насущными нуждами развивавшейся историко-литературной науки, которая в те годы практически была неотделима от библиографии. Такой историко-литературный уклон, естественно, привлек к библиографии молодые научные силы. Началась, как это обычно называют, "мода" на библиографию, увлечение ею, необычайное возвышение ее престижа. На страницах периодических изданий конца 50-х — начала 60-х гг. возникла дискуссия по вопросам библиографии, в которой активное участие принял "Современник" Некрасова и Чернышевского. Понимая необходимость библиографии для любого научного исследования, критики революционно-демократического лагеря боролись против засилия мелочей, протестовали против публикации малозначительного материала и выражали опасение, что к новому течению, благодаря его популярности, примкнут неквалифицированные работники, которые могут дискредитировать эту область деятельности. Полемический задор (в особенности свойственный Добролюбову) приводил иной раз и к незаслуженным насмешкам, которым подвергались и вполне уважаемые библиографы. Однако наиболее значительные библиографические работы неизменно встречали сочувственное отношение критиков "Современника". Следует подчеркнуть, что внутри библиографической школы не было единства. В ней отчетливо различаются два направления: либеральное (Геннади, Лонгинов, Соболевский, Полторацкий) и демократическое (Афанасьев, Михайлов, Якушкин, Касаткин, Ефремов). Разделяя общие методические установки библиографизма, обе эти группы значительно отличались друг от друга тематикой своих работ, которая у представителей левого крыла была куда более политически острой и злободневной. Поэтому исследователю следует воздерживаться от суммарных характеристик "библиографизма" как научного и общественного явления и не представлять его как нечто монолитное и гармонически единое. Желая во что бы то ни стало найти объединяющую идею библиографической школы, исследователи с неизбежностью выдают за таковую лежащие на поверхности, наиболее часто цитируемые высказывания. При таком абстрактном подходе ускользает живое содержание данного явления, оно превращается в мертвую схему, а деятели его нивелируются. Во взглядах на общественные функции библиографии внутри библиографической школы также не было единства. И это вполне понятно: библиографов объединяла не политическая платформа, а лишь новая методика работы. Поэтому говорить о "библиографизме" как определенном идеологическом течении, с которым сражалась передовая критика, нет никаких оснований. Один лишь факт принадлежности к этой школе таких радикально настроенных людей, как В. И. Касаткин, Е. И. Якушкин, А. Н. Афанасьев, П.А.Ефремов и М.Л. Михайлов, основательно опровергает подобное мнение. "Библиографизм" как научная школа выставил весьма отчетливые требования к работнику книжно-литературного дела. Среди установок этой школы первое место занимало сознание того, что критической оценке деятельности и творчества писателя должны предшествовать исчерпывающие указатели литературы о нем и полное издание его сочинений. Отсюда и внимание к "мелочам", т.е. к любым материалам, вышедшим из-под пера данного писателя. Вторым требованием была установка на изучение не только корифеев литературы, но и второстепенных писателей, без знания творчества которых невозможно построение полноценной истории литературы. Ныне оба эти соображения представляются вполне элементарными, давно принятыми историко-литературной наукой, однако не так было сто лет тому назад. Библиографам пришлось выдержать немало сражений, выслушать немало упреков в мелочности, крохоборчестве и т.п., пока само развитие историко-литературной науки не доказало их правоту. Разумеется, среди работ представителей библиографической школы встречались и неудачные и действительно мелочные (на это им было указано передовой критикой), однако в целом эта школа стояла на правильном пути и очень много сделала для установления многочисленных фактов историко-литературного процесса. Г. Н. Геннади полностью разделял установки библиографической школы. И достижения и промахи его явились отражением определенного уровня развития библиографии того времени. Об этом следует помнить, анализируя труды Геннади, определяя его место в истории библиографии. В этой книге сделана попытка воссоздания жизненного и творческого пути Григория Николаевича Геннади. Для ее написания использованы богатые неопубликованные материалы, хранящиеся в архивах Москвы и Ленинграда, воспоминания современников, периодические издания, в которых сотрудничал Геннади, его дневники и письма и, разумеется, труды, в том числе и неопубликованные. Геннади показан в окружении других книговедов эпохи. Для характеристики его взаимоотношений с деятелями книги середины прошлого века использована богатейшая, превосходно сохранившаяся переписка этих лиц, впервые вводимая в научный оборот.

Л.М. Равич * Сохранилось письмо У. Г. Иваска к директору Публичной библиотеки Д. Ф. Кобеко, из которого явствует, что он собирался писать большую работу о Геннади и обращался за материалами ко всем, близко знавшим библиографа (письмо хранится в архиве Кобеко.— ГПБ, ф. 354, № 61). ©1981, изд-во "Книга". Авторские права защищены. |